猫との暮らしを快適にしてくれるアイテムのひとつ、全自動猫トイレ。

お掃除の負担が減って、トイレまわりもいつも清潔に保てるので、我が家でも長く愛用しています。

ただ、便利な分「まさかこんなことが…?」というトラブルが起きたのも事実です。

今回は、購入後3度目となる中のシリコン剥がれに見舞われた私が、保証が切れたあとで自分で修理してみた体験談をシェアします。

保証が切れた後の不具合、どうする?

実はこの“シリコン部分の浮き”は、これで3度目の発生です。

1回目・2回目は購入後すぐだったため、保証期間内でメーカーに修理を依頼し、対応してもらいました。

ただ今回は保証期間が切れたタイミングでの3回目。

「それなら自分で直してみようかな」と思い、今回は自力修理に挑戦することにしました。

我が家の全自動猫トイレはこちら

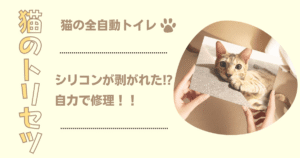

不具合の状態

今回剥がれたのは、内側ふちの右側にあるシリコン部分。

写真は接着後のものですが、シリコンがべろんと完全に剥がれてしまい、ふちが浮いたことで中に猫砂が入り込みそうな隙間ができてしまいました。

ちょっと不格好ですが、機能には問題ありませんでした。

不具合の修理を繰り返しているうちに、こうした“歴戦のあと”が少しずつ増えてきました。

使えているだけでありがたいな…と思いながら、今回もできる範囲でお直ししています。

使用した道具と修理方法

使用したもの

耐水タイプの接着剤(ホームセンターで相談して安全性を重視して選びました)

コンクリートブロック(圧着用)

オーブンシート(接着剤がブロックにつかないように)

ゴム手袋(接着剤をならしたり、ブロックを扱うときの保護)

ストッパー(トイレが丸いので転がらないように)

購入したもの

ボンド ウルトラ多用途S・U プレミアムソフト クリヤー 25ml

金属やプラスチックなど多素材に使えるタイプ。

ホームセンターの店員さんとも相談し、「においが控えめで、水にも強い」とおすすめされたため選びました。

※ただしペット向けと明記された接着剤ではないため、今回はあくまで“自己責任”で使用しています。

においや安全面への配慮から、作業後は猫が近づかないようにし、屋外(ベランダ)で5日間しっかり乾燥させました。

この接着剤は硬化後も適度な柔軟性があり、トイレのようなやや湾曲した面にもフィットしやすかった印象です。

修理手順

剥がれたふちの接着面をしっかり清掃・乾燥

- 接着剤を薄く塗り広げて、ぴったり合わせる

- 上からコンクリートブロックを2個ずつのせて圧着

- ブロックが接着剤にくっつかないよう間にオーブンシートを敷く

- ベランダで5日間乾燥

- 乾燥後、はみ出した接着剤を軽く整えて完了

修理後の状態

今のところ再度剥がれることもなく、快適に使えています。

見た目も気にならないレベルで収まり、買い替えを先延ばしにできたのはとても安心感がありました。

ちょっとした工夫メモ

最初は失敗

とりあえず浮いてこないように…と養生テープで押さえてみたのですが、翌日には見事に浮き上がっていました。

工夫したこと

オーブンシートを間に挟むことで、接着剤のはみ出しによる汚れも防げました。

猫に接着剤のにおいの影響がないように、風通しのいいベランダでの乾燥が効果的でした。

結果

ブロックとオーブンシートで5日間しっかり乾かしたことで、きっちり圧着できたような気がします。水をかけずに、まずは触感で硬化状態を確認するのもおすすめです。

シリコン剥がれの不安が少ない自動トイレのおすすめ

以下のようなモデルは、構造的にシリコン接着部が少ない/剥がれにくい設計で、メンテナンス性も高く評価されています。

| 製品名 | 特徴 | 備考 |

|---|---|---|

| PETKIT PURA MAX2 | ドーム縦回転式・分解しやすく、接着部が少ない構造 | 消臭・静音・アプリ連携も◎ |

| PetSnowy 全自動猫トイレ | 光触媒消臭・密閉構造・パーツがマグネット式で外しやすい | 接着剤を使わない構造が多い |

| Neakasa M1(オープン型) | 屋根なし・構造がシンプルで接着部が少ない | ドームが苦手な猫にも◎ |

これらは【国内サポートあり】【分解・洗浄しやすい】【接着剤を使わない構造】がそろっていて、シリコン剥がれのようなトラブルが起きにくい設計です。

PETKIT PURA MAX2

PetSnowy 全自動猫トイレ

Neakasa M1(オープン型)

まとめ:同じ悩みを抱えている方へ

全自動トイレは便利な反面、消耗やパーツの劣化が起きることもあります。

保証期間外だとすぐに買い替えるのは難しいこともあるからこそ、「自力で直す」という選択肢もひとつの方法。

もちろん安全面や症状によってはメーカー相談・買い替えも大切ですが、できる範囲で工夫して使い続ける方法があることをお伝えできれば嬉しいです。

猫との快適な暮らしが、これからも長く続きますように🐾